こんにちは。

手作りで遮光カーテンを作ってみました。記録を兼ねて、作り方を載せてみたいと思います。

・市販品ではサイズの合う遮光カーテンがなかなかない

・好きな遮光カーテンが見つからない

・裁縫が好き!

という方には手作りもおすすめできると思いますので、よかったら参考にしてください。

遮光カーテンを自作してみよう

我が家はリビングと他3部屋に加え、キッチンと洗面所にもカーテンが必要。1箇所ずつ窓のサイズに合うカーテンを探すのは結構大変で、特に一般的な大きさではない窓につけるカーテンに悩みました。

しかも、できれば遮光カーテンをつけたい!室内のモノの日焼けを防ぎたいし、防犯上外への光漏れも防ぎたい。そしてそれぞれの箇所にあう色と生地のカーテンが欲しい。・・というわけで色々探しては見たのですが、探すより作る方が早そうという結論に至り、遮光カーテンを作ることにしました。

「既製品で妥協したくない」「自分の空間をもっと快適にしたい」という方にこそ、自作の遮光カーテンはぴったりの選択肢だと思います。

手作り前の準備:窓サイズ測定とデザイン決め

遮光カーテン作りを始める前の準備です。

①窓のサイズ測定

まずは窓の大きさを測り、カーテンをどのくらいの長さにしたいかを考える必要があります。窓ぴったりにするか、少し長めが良いか、などもお好みで決めて下さい。

②デザイン決め

左右どちらかに開く片開きにするか、両開きにするかも決める必要があります。

遮光カーテン作りに必要な材料と道具

遮光カーテンを自作するには、いくつかの材料と道具をそろえる必要があります。

主な材料

[前提として・・]

遮光カーテンを作る場合、

・遮光生地を購入し、その生地をそのままカーテンにする。

・好きな生地の裏に、遮光生地を縫い付ける。

の2つの方法が考えられると思います。わたしはカーテンにしたい生地と遮光生地をそれぞれ用意して作りました。以下は、その作り方の場合の材料です。

- カーテンにしたい生地

お好みのものを(遮光生地だけでカーテンを作る場合には不要) -

遮光生地

もっとも重要なのが、生地選び。遮光等級によって遮光率が異なるので、どのくらい光を遮りたいかを基準に選ぶのがポイントです。

たとえば、遮光1級の生地はほとんど光を通さないため、寝室や西日が強い部屋にぴったり。また、色や質感のバリエーションも豊富なので、インテリアに合わせて選べます。

📌実際に使用した遮光生地はこちら(遮光1級・ミシンでも縫いやすい厚み):

-

カーテンテープ(芯地)

カーテン上部に取り付けるテープ。これがあることでフックが取り付けられ、きれいなヒダが作れます。いろいろなものがありますが、IKEAのヘディングテープ「KRONILL」が万能かと思います。

📌実際に使用したカーテンテープはこちら:

-

カーテンフック

テープと一緒に使うことで、ポールやレールにかけられるようになります。

100均、手芸店などで手に入ります。

用意したい道具

-

ミシン

家庭用ミシンで十分。直線縫いができればOKです。 -

アイロンとアイロン台

折り目をつけたり、仕上げの見た目を整えるのに便利です。 -

定規、チャコペン、ハサミ、まち針など

裁断や仮止めに使います。手芸をする方なら手持ちの道具で対応可能です。

遮光生地の選び方とポイント

遮光カーテン作りの成否を分けるのが、生地選び。遮光性だけでなく、縫いやすさや見た目、インテリアとの相性も考慮したいところです。

遮光等級をチェック

遮光生地には「遮光1級」「遮光2級」「遮光3級」といった等級があります。数字が小さいほど遮光性が高く、日中でも部屋を真っ暗に近づけることが可能です。

-

遮光1級:99.99%以上の光を遮る

寝室、映画鑑賞、子どものお昼寝など、しっかり暗くしたい部屋におすすめ。 -

遮光2級:99.80%以上の遮光率

日差しは軽減しつつも、ある程度の明るさを残したいリビング向き。 -

遮光3級:99.40%以上の遮光率

ほんのり明るさが残るので、閉塞感が苦手な方に。

色や質感もインテリアに合わせて

遮光カーテンというと重い・暗い色のイメージがありますが、最近はおしゃれな色のバリエーションも豊富です。ナチュラル系インテリアならベージュやグレー、モダン系ならチャコールやネイビーなどもおすすめ。

ミシン初心者は厚すぎない生地を

遮光生地には厚手のものと、比較的柔らかいものがあります。初心者には、ある程度しっかりしていながらもミシンで縫いやすい中厚タイプがおすすめです。ハリがありながら扱いやすく、見た目の高級感も出しやすいです。

📌選んだのは「遮光1級・やわらかくて縫いやすい」タイプ:

作り方手順解説

それではいよいよ遮光カーテンを作っていきたいと思います。

普通の生地に遮光生地を裏から縫いつけて作っています。遮光生地だけでも作れるので参考にしてみてください。既製品のカーテンの縫い方を参考にしながら、簡単に作ろうと思って試した方法です。

1.生地をカットする

横:完成カーテンの横の長さ × 1.5〜

縦:完成カーテンの縦の長さ + 20cm程度

横幅は自分がつけたいカーテンのドレープ具合によります。ドレープがたくさんあるカーテンにしたい場合は、それだけ横幅も必要になります。

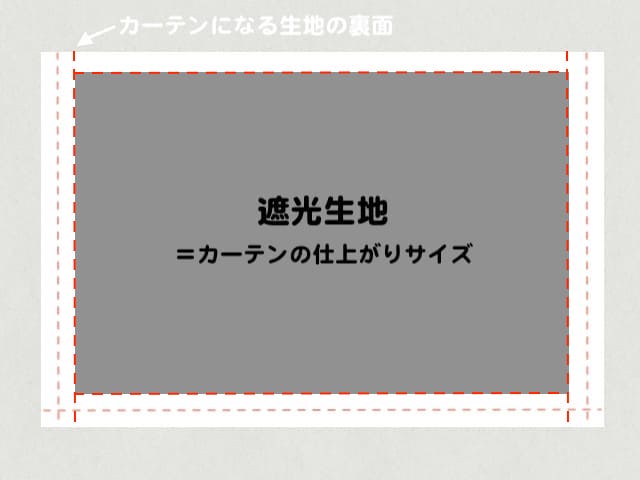

2.生地に遮光生地を縫い付ける

カーテンにする生地の裏面に遮光生地を重ねて、縫い合わせていきます。上記の白い長方形がカーテンになる生地、その裏側にグレーの遮光生地を縫い合わせていきます。

カーテンになる方の白い生地のサイドと下部は点線で計2回折り返して、遮光生地を包むように縫いました。

上部は点線で1回折って、同じく遮光生地を包み込むように縫いました。この部分はカーテンテープを縫い付けるのであまり折り返しが多いと厚みが出てしまうため、1回にしました。

ほつれどめをしていません・・丁寧作る場合はした方が良いです。

ほつれどめをしていません・・丁寧作る場合はした方が良いです。

裏側から見た仕上がりにもこだわる場合には違う方法も考えられると思いますが、既製品のカーテンもこの縫い方でしたし、裏から見ることもないため良しとすることにしました。

ちなみに購入した遮光生地の色はニュアージュです。想像よりは少しグレーが強い色味でした。

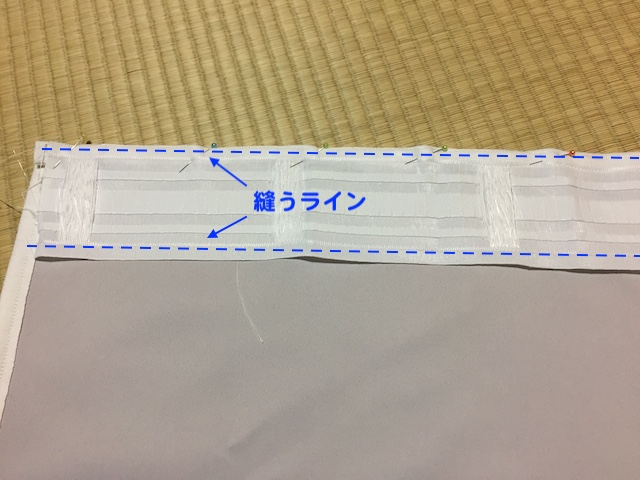

3.カーテンテープを縫い付ける

次にカーテンテープを縫い付けます。

カーテンテープはカーテンの上部から0.5センチくらい間を開けてマチ針で留めます。

縫う箇所は青色のラインです。

テープの左右の端は折り返してつけると良いですが、長さがギリギリで足りなくなりそうだったので今回は折り返していません。

4.フックをつける

縫い付けたカーテンテープに、フックをつけるか、突っ張り棒を通します。

先ほど紹介したIKEAのカーテンテープなら、好みの位置にフックがつけられるので、ドレープ具合も自分好みに調整できます。

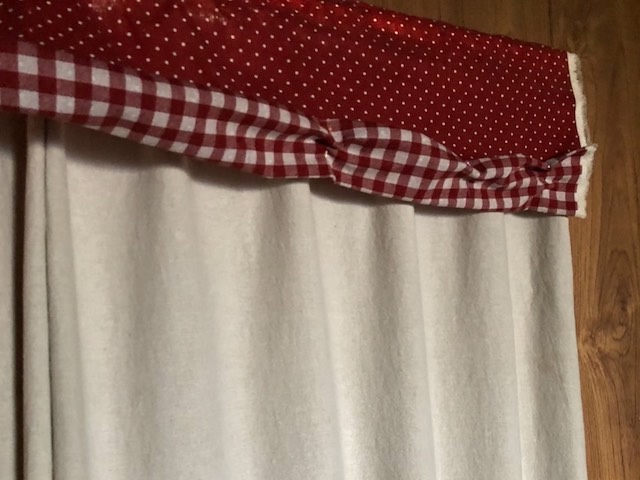

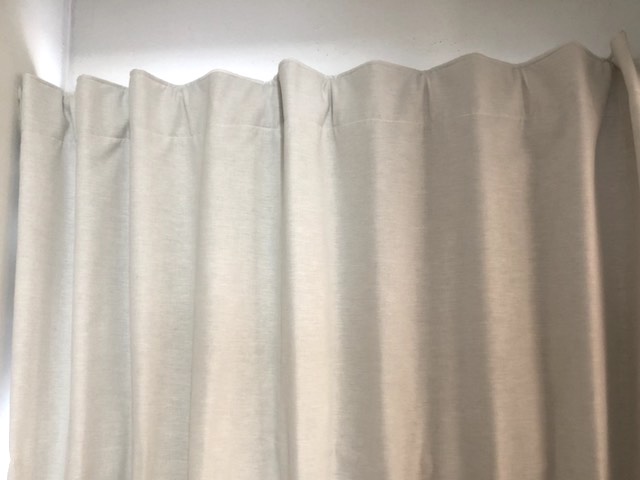

完成はこんな感じ。

赤のボックスカーテンは試作中・・

赤のボックスカーテンは試作中・・

もう一箇所は洗面台用カーテンです。こちらはカーテンテープにポールに通すことにしました。

色々な使い方ができるのが、このカーテンテープの良い点です!

生地に厚みがあるためドレープがつきにくいですが、しばらく洗濯バサミで挟んでおいたり、少しアイロンでくせをつけておくとドレープになってくれます。

遮光カーテンDIYにおすすめのアイテム

遮光カーテンを自作するなら、生地選びとパーツ選びはとても重要です。特に、遮光生地とカーテンテープは仕上がりや使い心地を左右する大事なポイント。

ここでは、実際に私が使ったものや、使いやすいと感じたおすすめアイテムをご紹介します。

しっかり遮光。でも縫いやすい

遮光カーテンを作る上で最も大切なのは、遮光性の高い生地選び。特に「遮光等級1級」の生地は、昼間でもしっかり遮光してくれます。

✔︎ 遮光等級1級で、厚みがあり縫いやすいポリエステル生地

光をしっかり遮るのに、ミシンでも扱いやすい生地。カラーも豊富でインテリアに合わせやすいです。

室内の明るさやインテリアとの相性を見ながら選ぶのがポイントです。

✔︎ 仕上がりの質感を左右する!カーテンテープ

カーテンテープは、フックを通す部分や、全体のドレープ感(ひだ)に関わる重要なパーツ。おすすめはこちらの万能カーテンテープ!

なぜこのカーテンテープが万能かと言うと、

・フックでカーテンレールに吊るす(一般的なカーテンのイメージ)

・リングを使って吊るす

・そのままポールに通す

と色々なタイプのカーテンを作ることが出来るためです。

遮光カーテン作りは、素材の選び方で仕上がりが大きく変わります。自作ならではの「選ぶ楽しさ」も味わってみてくださいね。

まとめ

遮光カーテンを自作するのは、初めてだと少しハードルが高く感じるかもしれません。でも実際にやってみると、自分の好みに合ったサイズ・色・質感でカーテンを作れるのはとても楽しく、満足感のあるDIY体験でした。

ポイントは、遮光等級の高い生地を選ぶことと、仕上がりを左右するカーテンテープなどの道具をしっかり揃えること。この2つがそろえば、既製品に負けない仕上がりに近づきます。

市販のカーテンでは「サイズが合わない」「色や素材にこだわりたい」という方には、遮光カーテンのDIYは本当におすすめです。生地選びから完成までの工程を楽しみながら、快適な暮らしを手作りしてみてはいかがでしょうか?